Womit befasst sich das Institut HEALTH?

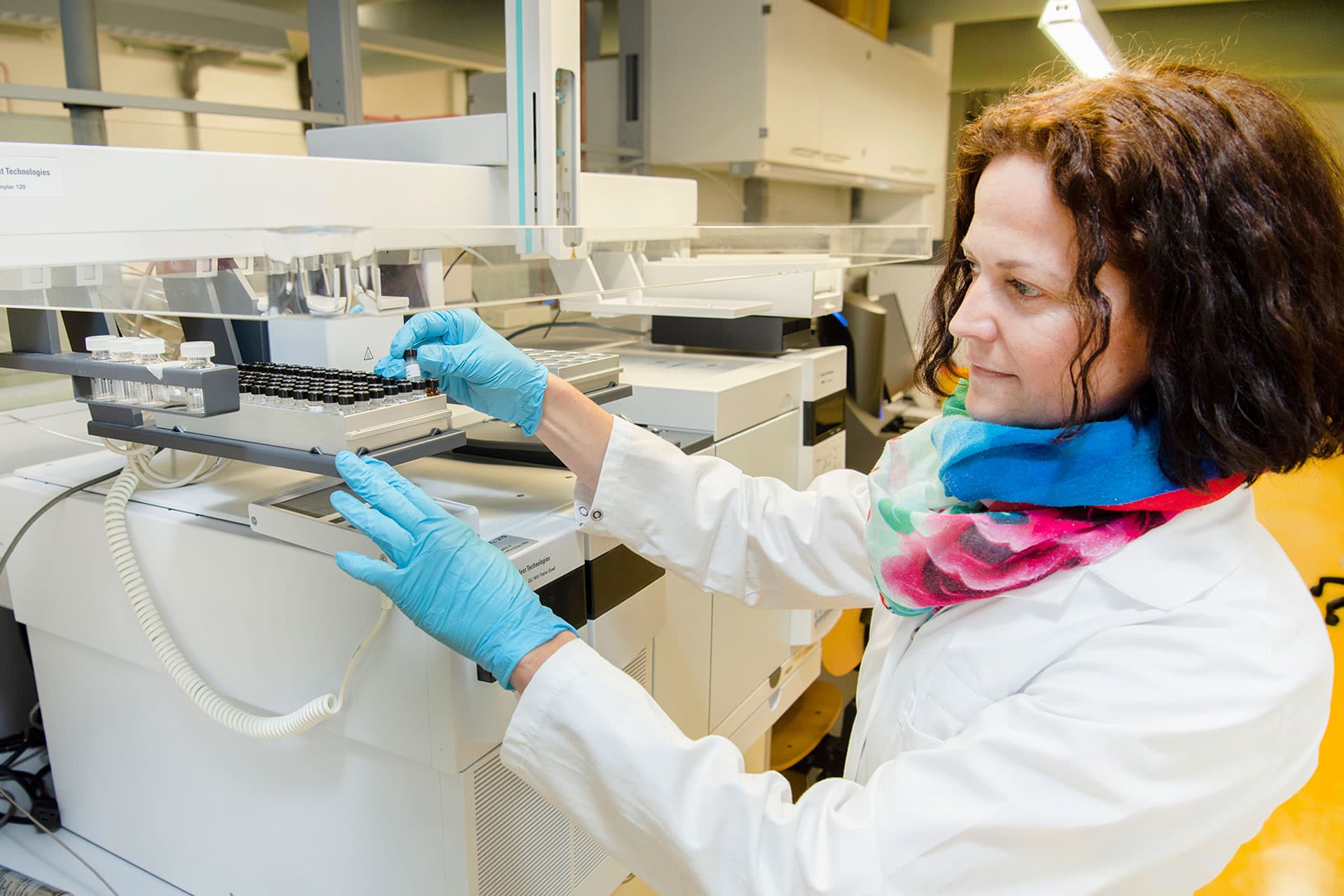

Feichtner: Wir beschäftigen uns überwiegend mit der Entwicklung von Methoden zum Test von Medikamenten bzw. auch Methoden zum Test von biologischen Vorgängen. Dazu führen wir klinische und präklinische Studien durch und entwickeln analytische Methoden sowie biologische Modelle. Und dann haben wir auch noch einen kleineren Bereich in dem wir uns mit dem Thema „Digitalisierung in Medizin und Pflege“ beschäftigen.

Welche Trends gibt es im Bereich der biomedizinischen Forschung?

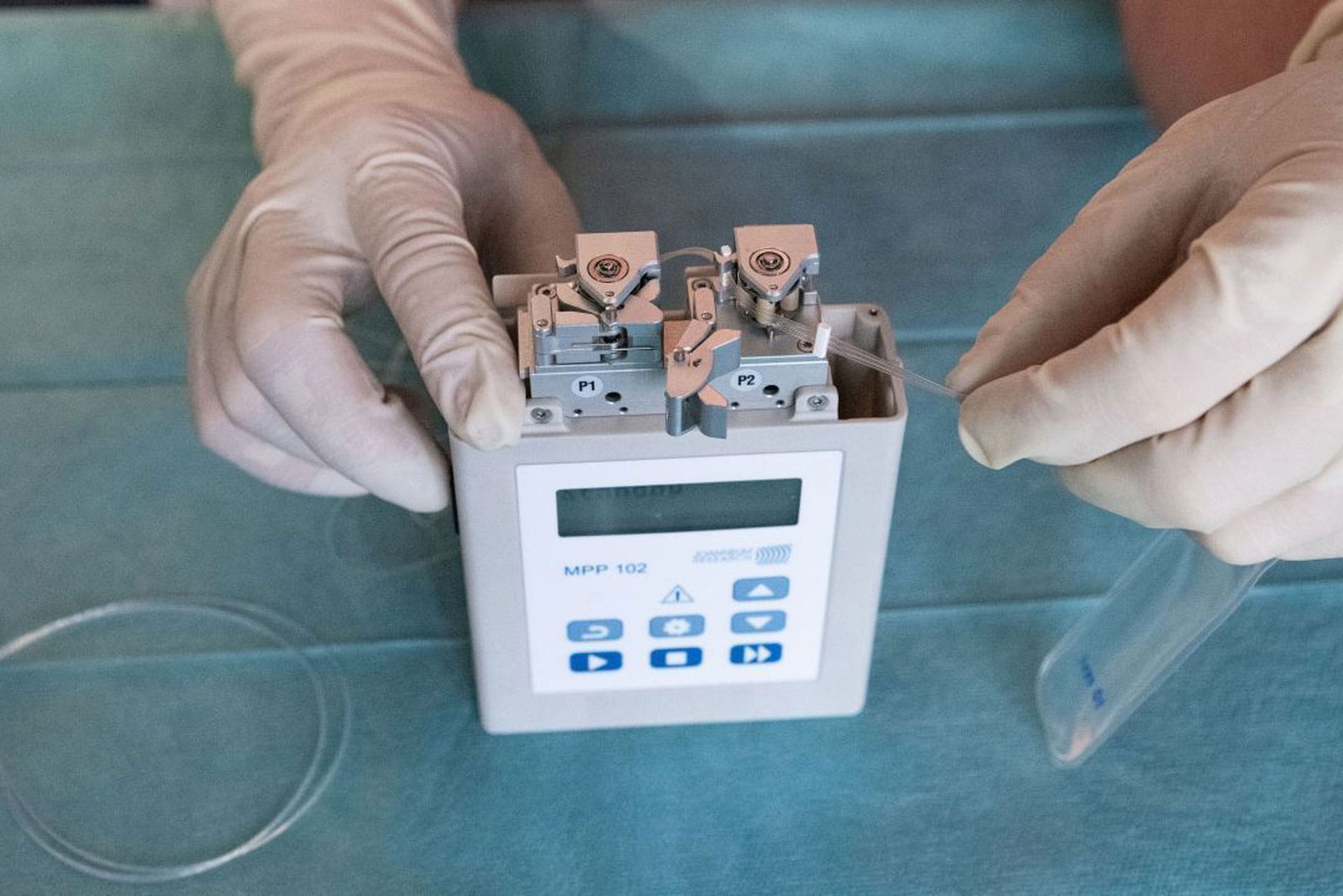

Feichtner: Es gibt zahlreiche Trends, aber einer mit dem auch wir uns beschäftigen, ist es, die Verabreichungsformen von Medikamenten patientenfreundlicher zu gestalten. Eine Spritze ist zum Beispiel nicht angenehm. Darum wird nach Alternativen gesucht, die man beispielsweise oral verabreichen kann. Dabei muss allerdings eine natürliche Barriere überwunden werden: der Magen-Darm-Trakt. Um diese Barriere zu überwinden, gibt es nun findige neue Methoden. Dazu werden Wirkstoffe in Nanopartikeln eingekapselt und so Transportsysteme entwickelt. Wir forschen am Nachweis, ob die Wirkstoffe tatsächlich ankommen, was sie dort bewirken und an Methoden, um die sogenannte Pay-Load der Partikel nachzuweisen, also zu bestimmen, wie viel Wirkstoff nach der Produktion in dem Partikel eingekapselt ist. Dabei ist Qualitätssicherung besonders wichtig, denn am Ende muss man genau wissen, wie viel Wirkstoff tatsächlich das Ziel erreicht, wie das Medikament freigesetzt wird und was es im Körper macht. Diese 3 Stufen können wir am Institut mit unseren verschiedenen analytischen oder biomedizinischen Verfahren prüfen.

Die Menschen werden immer älter und das führt zu neuen Herausforderungen für das Gesundheitswesen. Inwieweit ist das Thema bei HEALTH?

Feichtner: Wir sind an verschiedenen Forschungsprojekten zum Thema Altern beteiligt. Altern ist oft mit neurodegenerativen Erkrankungen verbunden. Wir unterstützen zum einen die grundlagennahe, universitäre Forschung mit unseren Instrumenten beim Identifizieren von Mechanismen, die ausschlaggebend für das Auftreten neurodegenerativer Erkrankungen sind. Zum anderen unterstützen wir mit diesen Methodiken die Industrie, indem wir feststellen können, ob Medikamente gegen neurodegenerative Erkrankungen überhaupt im Gehirn ankommen und was sie dort bewirken. Wir befassen uns aber auch mit dem Thema Digitalisierung in der Pflege: Pflege ist ein sehr anspruchsvoller, körperintensiver Job, der viel Empathie erfordert. Menschen gehen in die Pflege, weil sie das gerne tun und weil sie in der Interaktion mit Menschen ihre Erfüllung sehen. Viele Pflegekräfte sind aber in ihrem Arbeitsumfeld frustriert, weil sie sehr viele organisatorische, administrative und qualitätssichernde Maßnahmen erfüllen müssen, die für sie belastend sind. Und genau das schauen wir uns derzeit in einem Projekt gemeinsam mit der KAGes (Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft) und der Langzeitpflegeeinrichtung Gepflegt Wohnen an. Ziel ist es, festzustellen, welche dieser Maßnahmen tatsächlich notwendig sind und wie digitale Lösungen Prozesse vereinfachen und Pflegekräfte unterstützen können, dass ihnen mehr Zeit für jene Arbeit am Menschen bleibt. Damit wollen wir einen Beitrag leisten, die Qualität der Pflege zu steigern, die Abwanderung aus diesem Beruf zu unterbinden und den Job wieder attraktiver zu machen.

Was sind die Stärken des Instituts, was sind die Vorteile für Kunden und Geschäftspartner?

Feichtner: Im Vergleich zu Universitäten befassen wir uns stärker mit der Nutzbarmachung der Grundlagenforschung für die Anwendung. Wir verstehen die Anforderungen der Industrie, kennen die regulatorischen Vorgaben und sind auch nach diesen zertifiziert. Auf der anderen Seite gibt es sogenannte Contract Research Organisations (CROs), die reine Auftragsforschungsinstitute in der Pharmabranche sind und oft sehr durchgetaktete und standardisierte Prozesse haben. Im Gegensatz zu diesen ist es für uns leichter, auf spezielle Bedürfnisse der Kunden Rücksicht zu nehmen und flexibler agieren zu können. Wir stehen gewissermaßen in der Mitte zwischen reiner Grundlagen- und industrieller „Hochdurchsatz-Forschung“, kennen aber beide Welten und das ist einer unserer größten Vorteile. Die größte Stärke des Instituts liegt in der Kompetenz der Mitarbeitenden und auch darin, sehr rasch auf geänderte Rahmenbedingungen zu reagieren.

Was sind Ihre Pläne für das Institut?

Feichtner: Oberstes Ziel für mich ist es, das Institut nachhaltig in eine finanziell stabile und fachlich spannende, aber weiterhin marktorientierte Zukunft zu führen. Prinzipiell möchte ich dabei nach dem Prinzip „Stärken stärken“ vorgehen. Wir haben Stärken im Labor, in der biomedizinischen Forschung und in der Digitalisierung und diese möchte ich ausbauen. Und zwar dort, wo es einen Usecase in der Industrie gibt. Im Konkreten: Zurzeit gibt es – wie erwähnt – einen starken Trend im Bereich Einkapselungsverfahren von neuen Wirkstoffen, oder aber auch in der Erhöhung der Bioverfügbarkeit von Wirkstoffen – zum Beispiel bei Antikörper-Therapien. Das sind Zukunftsthemen, die uns zunächst in geförderten Forschungsprojekten beschäftigen werden. Daraus versuchen wir Geschäftsmodelle zu entwickeln, die wir dann auch zusammen mit unseren Partnern aus dem Netzwerk als Auftragsforschungsprojekte anbieten können. Grundsätzlich ist für mich wichtig, die Positionierung des Instituts in unseren relevanten akademischen und Industrie-Netzwerken weiter zu stärken, um in der Finanzierungsstruktur einen ausgewogenen Mix aus geförderten und Auftragsforschungsprojekten zu erreichen.

Sie haben Digitalisierung als wichtigen Trend schon genannt. Gibt es dafür weitere Beispiele aus dem Institut?

Feichtner: Unsere Kompetenzen liegen in der Digitalisierung von Versorgungsprozessen im Gesundheitswesen, im Einsatz von KI zur Entscheidungsunterstützung aber auch in der Prävention, die im österreichischen Gesundheitswesen eine immer größere Rolle spielen wird. Ein sehr spannendes Thema, das uns intensiv beschäftigt, ist der Einsatz von KI zur Identifikation von Risiken bzw. zur Entscheidungsunterstützung. In einem kürzlich abgeschlossenen Projekt haben wir zum Beispiel Daten von Gesundheitseinrichtungen verwendet um individuelle, patientenbezogene Risiken für Sturz, Mangelernährung oder Schluckstörungen vorherzusagen. Digitale Assistenzsysteme für medizinische oder pflegerische Entscheidungen waren und sind Themen mit denen wir uns beschäftigen. So haben wir z.B. GlucoTab als Produkt entwickelt – zur Entscheidungsunterstützung bei der Diabetestherapie. Ein neues Thema für uns ist jetzt Entscheidungsunterstützung in der Schmerztherapie. Ein wichtiger und großer globaler Trend ist aber sicherlich „Hospital at Home“: dabei geht es darum bestimmte Prozesse aus dem Krankenhaus in den niedergelassenen Bereich oder ganz nach Hause zu verlagern, damit Patientinnen und Patienten nicht mehr so häufig ins Krankenhaus müssen. Das beginnt zum Beispiel bei der Versorgung chronischer Patientinnen und Patienten, die häufig für Kontrollbesuche in die Ambulanzen fahren. Mit intelligenten telemedizinischen Systemen können so manche Kontrollbesuche entfallen und damit verbunden auch Fahrten, Wartezeiten oder Risiken für Infektionen etc. Auf nationaler Ebene arbeiten das österreichische Gesundheitsministerium, Gesundheitskasse und Sozialversicherung aktuell am Thema „App auf Rezept“: Eine digitale, ärztlich verordnete Gesundheitsanwendung auf dem Smartphone. Ziel ist es der Bevölkerung zusätzliche, digitale Lösungen für Prävention, Therapie oder Diagnostik anzubieten, die versorgungsrelevant, effektiv und gesundheitsökonomisch sinnvoll sind.

Blicken wir in die Zukunft – Wo werden wir in 10 Jahren stehen?

Feichtner: Was das Gesundheitswesen betrifft, hoffe ich, dass Digitalisierung und der Einsatz von KI eine viel stärkere Durchdringung haben werden als heute. KI sehe ich als Instrument, das die Entscheidungsfindung unterstützt. Ein großes Thema, das ganz Europa beschäftigen wird, ist der European Health Data Space. Das EU-Gesetz schreibt vor, dass sämtliche Gesundheitsdaten von EU-Bürgern in jedem EU-Land einsehbar sein müssen. Außerdem sollen Forschungseinrichtungen Zugriff auf unterschiedliche Daten – in anonymisierter Form – bekommen. Sodass beispielsweise feststellbar ist wie viele Menschen europaweit aktuell von einer bestimmten Krankheit betroffen sind. In der Pharmazie wird die Entwicklung noch viel stärker in Richtung personalisierte Medizin gehen: Jeder Körper ist unterschiedlich. Das zeigt sich etwa in der Krebsbehandlung. Manche Menschen sprechen gut auf bestimmte Therapeutika an, andere nicht. Denn jede Krebsart manifestiert sich in verschiedenen Körpern unterschiedlich und entwickelt gewissermaßen eigene Fingerprints, die man auf der Wirkstoffseite ganz unterschiedlich angreifen muss. Aktuell arbeiten wir mit CBmed daran Tumorzellen von einem tatsächlich erkrankten Menschen im Labor zu kultivieren, zu charakterisieren und mit unterschiedlichen Chemotherapeutika zu behandeln. Die Vision ist es, jene Wirkstoffe in der Therapie einzusetzen, die sich in der Zellkultur dazu am besten eignen.

Interview: Petra Mravlak

Mehr Infos

- Institut HEALTH

- Virtueller Rundgang durch das Labor

- ZWT (Zentrum für Wissens und Technologietransfer in der Medizin)

- CBmed

- Gepflegt Wohnen

- KAGes

- GlucoTab